Live Report

Carpe Diem Tour Final

2019.03.10.Sun.

at Studio Coast, Shinkiba

3月10日、Ivy to Fraudulent Game が新木場 STUDIO COAST にて、 2月より全国9か所を回ってきたワンマンツアー「Ivy to Fraudulent Game "Carpe Diem" Tour」のファイナル公演を開催した。ツアータイトルの「Carpe Diem(カルペ・ディエム)」とは、「その日を摘め」などと訳されるラテン語。 1月にリリースされたシングルのタイトルが、「死を想え」と訳されるラテン語「Memento Mori(メメント・モリ)」であったことからリンクして付けられたものだろう。「Memento Mori(死を想え)」、そして「Carpe Diem(その日を摘め)」。この言葉の連なりに、いまの Ivy to Fraudulent Game が音楽に込める想いを感じ取ることができる。実際、この日、ライブの終盤に寺口宣明 (G/Vo) はこう叫んだ——「『いつか』じゃねえんだ!『いま』しかねえんだ!」。それは本当に、心の底から沸き上がってくる叫びのようだった。

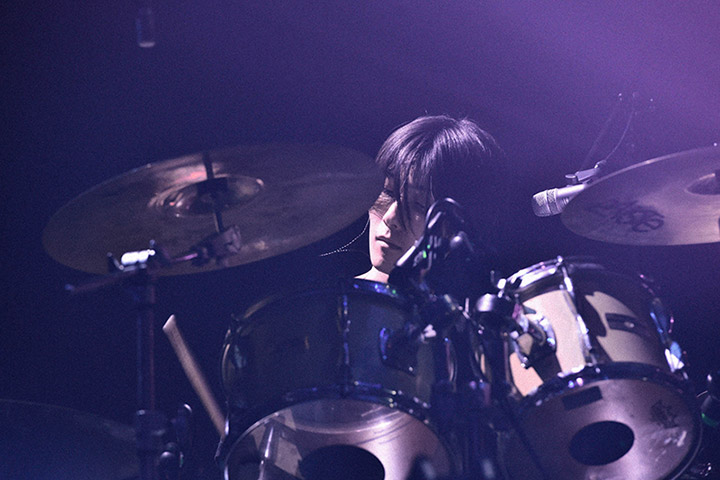

ライブは、不思議な始まりかたをした。オープニングSEとともに福島由也 (Dr)、大島知起 (G)、カワイリョウタロウ (B)、そして寺口と、順番でステージに登場したメンバー。バックスクリーンには映像が映し出される。それは、母親の胎内にいる胎児のエコー写真のようなもの。それから、妊娠した女性の腹部や、花々などの連続したイメージがバックスクリーンには投影されていく。それはどこか「生命の誕生」をイメージさせる映像で、「死」を描くことで、それを前提とした「生」の在り様を描く——そんな新曲"Memento Mori"の世界観が、その楽曲だけでなく、このライブ全体を通したひとつのテーマになっていることを、暗に示しているようだった。

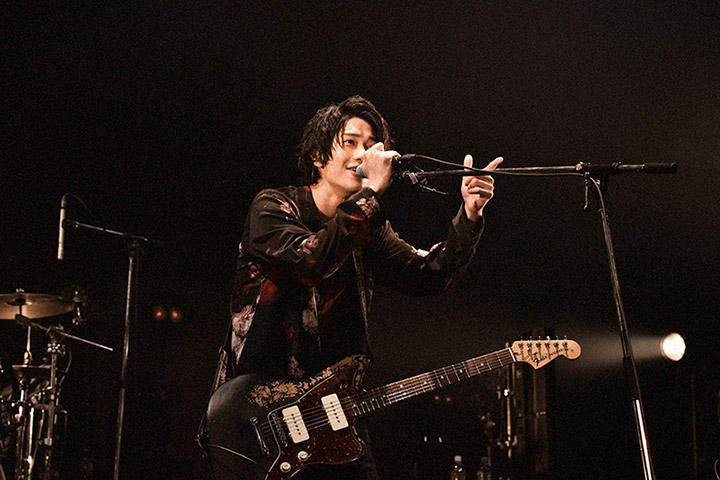

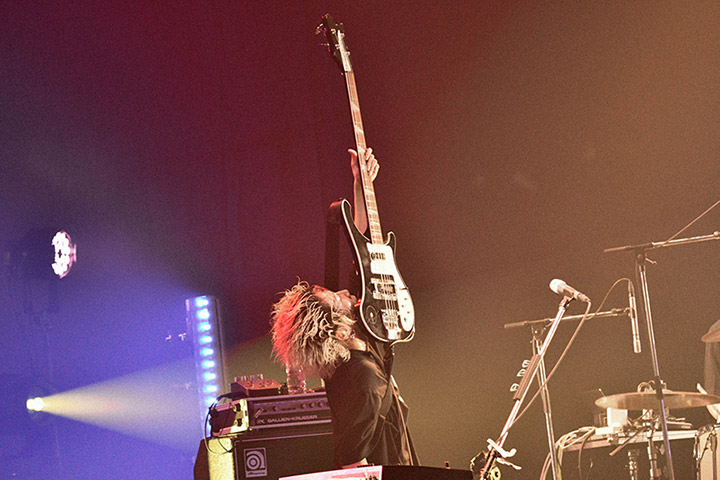

"dulcet"の耽美なノイズで会場を一気にその深淵な世界観に引き込むと、続く"Utopia"で、より深みへと潜っていく。大島による、ときに儚く撫でるように、ときに暴力的に切り裂くように空間に触れるギターサウンドは Ivy to Fraudulent Game のサウンドの大きな特徴になっているが、それだけではない。"Utopia"では、カワイがシンセを操り、福島のビートメイクは生ドラムと電子ドラムを縦横無尽に行き来する—— Ivy to Fraudulent Game のサウンドの特色である、ギター、ベース、ドラムという楽器のアンサンブルだけに留まらない自由奔放なサウンドメイクが、楽曲に洗練された輪郭を与えている。もはや特定のジャンルで形容することが不可能な、極めて先鋭的なバンドサウンドをバックに、ハンドマイクというとても原初的なシンガーの姿で歌う寺口は、色気も、力強さも、そして弱さも… 自身の内側から溢れ出るすべてを、その身体と歌に託しているようで、非常にプリミティブな「歌手」としての力強さを感じさせた。

3曲目の"水泡"で、ステージを覆っていた映像が消え、バンドが証明に照らされると、そこからは"!"、"sunday afternoon"、"劣等"、"error"、"Dear Fate,"というアグレッシヴな曲の連打で、オーディエンスを熱狂の渦に巻き込んでいく。"sunday afternoon"ではオーディエンスからハンドクラップが巻き起こり、寺口が作詞作曲を行った、 Ivy to Fraudulent Game の楽曲の中でもまた異質な軽快さを持ったこの曲の持つポップさを際立たせていた。続く"劣等"のはじまりには、オーディエンスに向かって「思いっきり愛し合おうぜ!」と叫ぶ寺口の姿も。その後、ヴォーカルマイクのシールドが抜けるトラブルが有り「ダサかった?」なんて言いながら照れ隠しの笑いを見せていたが、こうして、どこまでも無邪気に、欲望と衝動に突き動かされるように目の前にいる人々の懐に飛び込んでいく寺口の姿が、この日はとても印象的だった。

"Dear Fate,"を終えると、波の音が流れ始めた。始まったのは"she see sea"。バックスクリーンには再び映像が。そこに映し出されるのは、波が打ち寄せる寂しげな海岸と、波打ち際に佇む、朽ち果てた一脚の椅子。そこには、誰も座っていない。椅子の周りには、花びらが散らばっている。オープニングの映像で美しく咲いていた花だろうか? オープニングで流れた映像は「誕生」を感じさせたが、ここでの映像が抱かせるイメージは、まったく逆のもの… すなわち、「終わり」、そして「死」であった。かつて誰かが座っていた場所。かつて美しかったものの残骸。あらゆるものの「形跡」しか残されていない海… その映像を見ながら、"she see sea"のリリカルな音像に身を任せる。すると、「人は、ひとりで生まれて、ひとりで死んでいく」——そんな言葉が脳裏をよぎった。「生まれる」ことも、「死ぬ」ことも、主体的な体験として、他の誰かと共有できることではない。人は結局のところ、ひとりだ。そんな、生きることの悲しみが、孤独が、深く身に染み入るようだ。

先にも書いたように、恐らく、この日のライブには"Memento Mori"で描かれた「『死』を描くことで、それを前提とした『生』の在り様を描く」というテーマが、すべての通底音として流れていた。だからこそ、"she see sea"で映し出された「死」を連想させる海の映像もまた、 Ivy to Fraudulent Game が提示したひとつの「前提」だったのだろう。人は生まれた以上、誰もが、いつか死ぬ。そのとき、人はひとりだ。「生まれる」ことも「死ぬ」ことも、人がひとりで体験しなければいけない孤独なものなのだとしたら、「生きている」ということは、どういうことのなのだろうか? いま、「生きている」この瞬間、人は誰もが孤独なのだろうか——?

"she see sea"から"Parallel"、そして"徒労"、"仮面"、"E.G.B.A."へと、音像も、言葉も、よりドープに展開されていく。どの曲もメロディアスなフックを持っているが、1音1音、一言一言に刻まれた重みが、それぞれの楽曲を、ただ耳馴染みがいいだけの音楽からは遠ざけている。"徒労"の歌い出し、<豊かさの為に始めた筈さ音楽を/それなのに心の豊かさも生活の豊かさも奪われた/何故だか全てが徒労に思える>——いつ聴いても、このフレーズは胸をヒリヒリと突き刺す。福島の綴る言葉は、もはや「叫び」であり「告白」であるという様相を呈するが、それがリズムや旋律をはらみ、寺口の体を通し、「歌」として世界に放たれたときに生まれる瞬間には、特別な覚醒感がある。先の、「生きている間、人は誰もが孤独なのだろうか?」という問いに対する答えは、イエスでもあり、ノーでもあるだろう。人はひとりで生まれて、ひとりで死んでいく以上、孤独な生き物だろう。しかし、"徒労"のような、ひとりの人間の内側にある、誰も触れることのできないドロッとした部分から生まれたようなエグくも美しい歌を、この日、新木場 STUDIO COAST に訪れた大勢の人が聴いていた。ここに生まれた光景は、到底、「孤独」という言葉で言い表すことはできないものだった。もちろん、「共感」や「一体感」という簡単な言葉で言い切れるものでもない。ただひとえに、音楽が、歌が、この場に集まったすべての人たちを、バラバラなまま繋げていた。音楽は、「いま、生きている」人間から生み出されるものなのだと、改めて実感させられるような光景だった。

その後、"青写真"、"アイドル"、"道化の涙"と続き、寺口がMCで想いを語った。 2年前、イベントのオープニングアクトとして初めて STUDIO COAST に立った日のこと。それから少し時間はかかったが、こうしてワンマンでこのステージに立てたことの喜び。しかし、それでもソールドアウトしなかったことへの悔しさも滲ませたうえで、こう語った。「これまで俺は、『明るい未来に行くためにはどうすればいいんだろう?』って考えていた。でも、このツアーで『これは正解だ』って思えたことがあって…。やっぱり、やらなきゃいけないのは、『今日』だよね。『明日から』じゃなくて、もがかなきゃいけないのは『今日』なんだって、このツアーで知ることができました」。そして、はじまった曲は"革命"。その軽快なリズムと温かなメロディに誘われるように、会場中から手拍子と合唱が起こる。そして、それが終わると"Memento Mori"へ。不安も、痛みも、すべてを抱えた上で、「いま」を肯定するように。バンド屈指のポップな高揚感を持つメロディが高らかに響きわたった。

本編のラストを飾ったのは、『Memento Mori』のカップリングに収録された、寺口が20歳の頃に作ったという楽曲"低迷"。演奏前に、寺口が語る。「20歳のとき、俺はバンドを辞めようと思っていました。うちのバンドの楽曲のほとんどは福島が作っていて。俺は、福島のことを身近にいる唯一の天才だと思って、このバンドで歌っているんだけど、だからこそ、それが自分の首を絞めてしまうというか… 弱くなってしまうときもありました。それで、『逃げられないかな』って思うこともあったんだけど、それでも、誰かに助けを求めて、また『歌いたいな』って思ったりして…。結局、こいつらのところに戻ってきて、歌っています。そのときに作った歌です」。生きているうえで、誰しもが抱えるであろう「弱さ」をそっと抱きしめるような穏やかな旋律と、様々な経験を乗り越えて、いま、この歌を「自分の歌」というだけではなく、「バンドの歌」として歌える喜びを噛み締めるような寺口のおおらかな歌声が、とても美しかった。

鳴りやまないアンコールに応えて披露されたのは"trot"。演奏が始まると、大島が指を負傷し、演奏が止まるというアクシデントに見舞われた。寺口が大島に「やめるか?」と訊く場面もあったが、それでも、すぐに演奏を再開。大島は、痛みを一切感じさせないプレイを披露し、その衝動的なサウンドで、会場の熱をさらに突き上げた。そしてダブルアンコールでは、大島の指の状態を見て、本来予定されていた"故郷"を取り止めたようで、この日2度目の"革命"が披露された。演奏前に寺口は、「実は、いまからやる曲はつい最近まで、俺たちのことを苦しめてきた曲でもあります」と語った。"革命"が何故、彼らを苦しめることになったのか、その理由は知る由もないが、それでも、こうして 2 度も演奏されるほど、"革命"は、いまの Ivy to Fraudulent Game にとって、とても重要なレパートリーになっていることはたしかだ。<飼い慣らせ不安をこの歌で/飼い虚栄に手を噛まれたって>——バンドとオーディエンス、みんなで再び合唱する。どんな形であれ、人は生きている以上、絶対的に不安を抱えるものだろう。明日のこと、誰かのこと… 世界は「わからないこと」に満ちていて、「わからないこと」は、人をどうしたって不安にさせる。しかし、「わからない」からこそ、人はそれを「見たい」と思い、それに「触れたい」と思う生き物でもある。もし、不安も欠落もなにもない、完璧な自分と完璧な世界が目の前に広がっているだけなのなら、いまを懸命に生きる必要もなく、必死に明日を探す必要もなく、いますぐにでも、穏やかに消え去ってしまえるだろう。しかし、不安だからこそ、人はいまを必死に生きようとする。不安だからこそ、人はまだ見ぬ明日を「見たい」と思う。"革命"を聴いているといつも、そんな真理に気づかされる。

すべての演奏が終わり、会場の外に出ると、 STUDIO COAST の外にあるスクリーンには今年の夏にアルバムがリリースされること、そして新たなツアーの日程が発表されていた。 Ivy to Fraudulent Game は、痛みも不安も抱きしめて、「いま」を懸命に生きながら、まだまだ先へと進んでいくのだろう。